この記事は、過去記事鬼怒川の直轄管理は1965年から始まったのかの続編です。

鬼怒川大水害訴訟において、国は、「直轄管理に移行した1965年以来」(被告準備書面(1)p48。年表示は引用者が加工)という言い方をしています。

あたかも、1965年までは鬼怒川は直轄管理ではなかったかのような言い方です。

しかし、一方国は、p23 では、「1926年、鬼怒川は河川法(1896年法律第71号)8条1項に基づく直轄施行区域(以下「直轄施行区域」という。)として指定され、同年、1926年鬼怒川改修計画を策定した。」(年表示は引用者が加工)と書いています。

この指定が新河川法施行(1965年)まで継続しているならば、「直轄管理に移行した1965年以来」という言い方は、矛盾しています。

前回記事において検討した結果、1926年になされた「直轄施行区域」の指定は、新河川法施行まで継続している(解除されていない又は終了していない)と考えました。

解除されて「いない」ことの証明は「悪魔の証明」であり、不可能です。

そこで逆に、上記指定が解除されたかどうかという観点から自説の妥当性を検証することにし、2020年3月26日に国土交通省関東地方整備局長あてに「鬼怒川の直轄施行区域の指定の終了時期が分かる文書」を請求しました。

●水政課から回答が来た

請求先を間違ったようで、2020年4月8日に国土交通省水管理・国土保全局水政課のシミズ氏から電話があり、結論として、開示請求の対象外となるという回答しかできないので、請求を取り下げてほしいとのことでした。

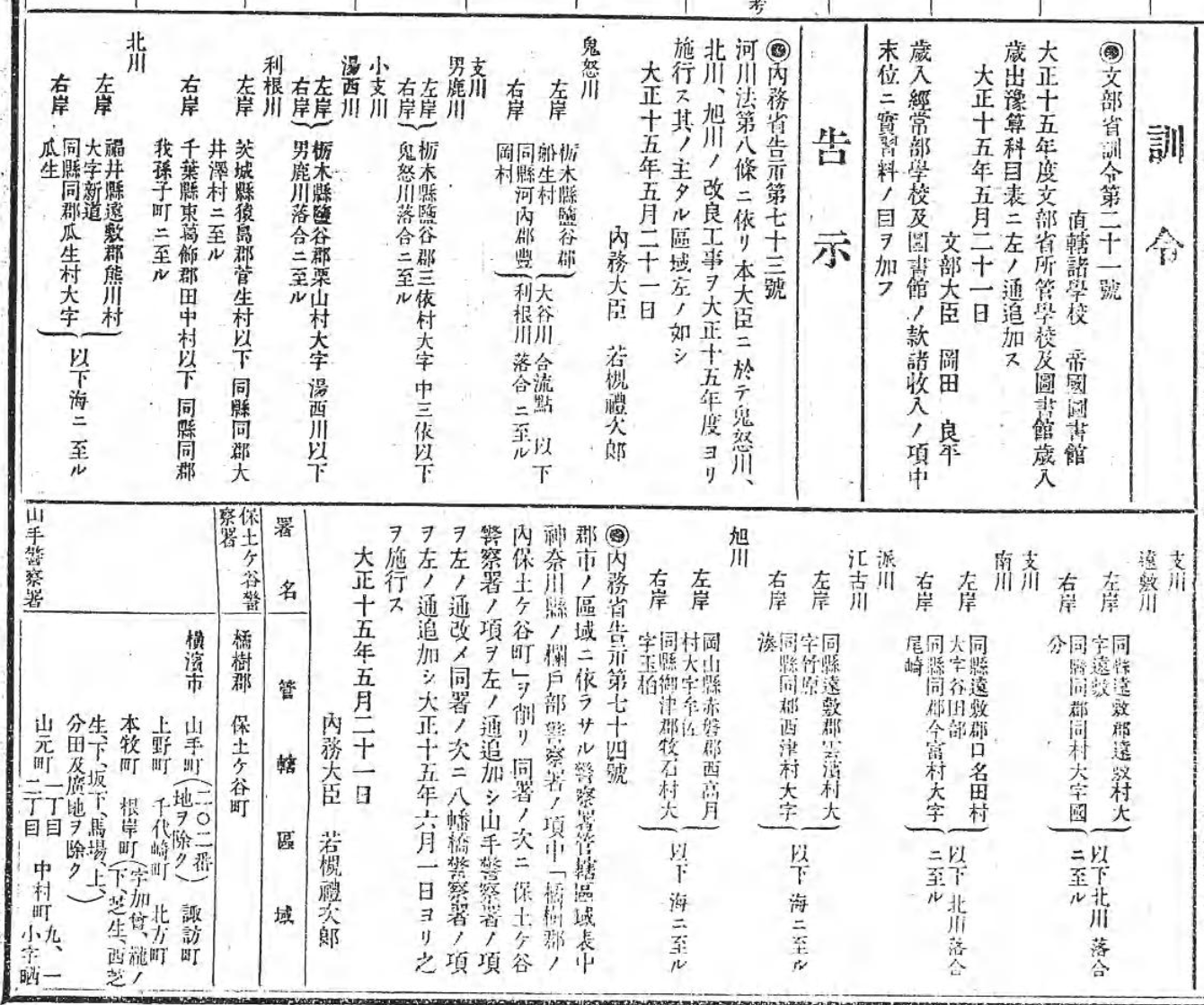

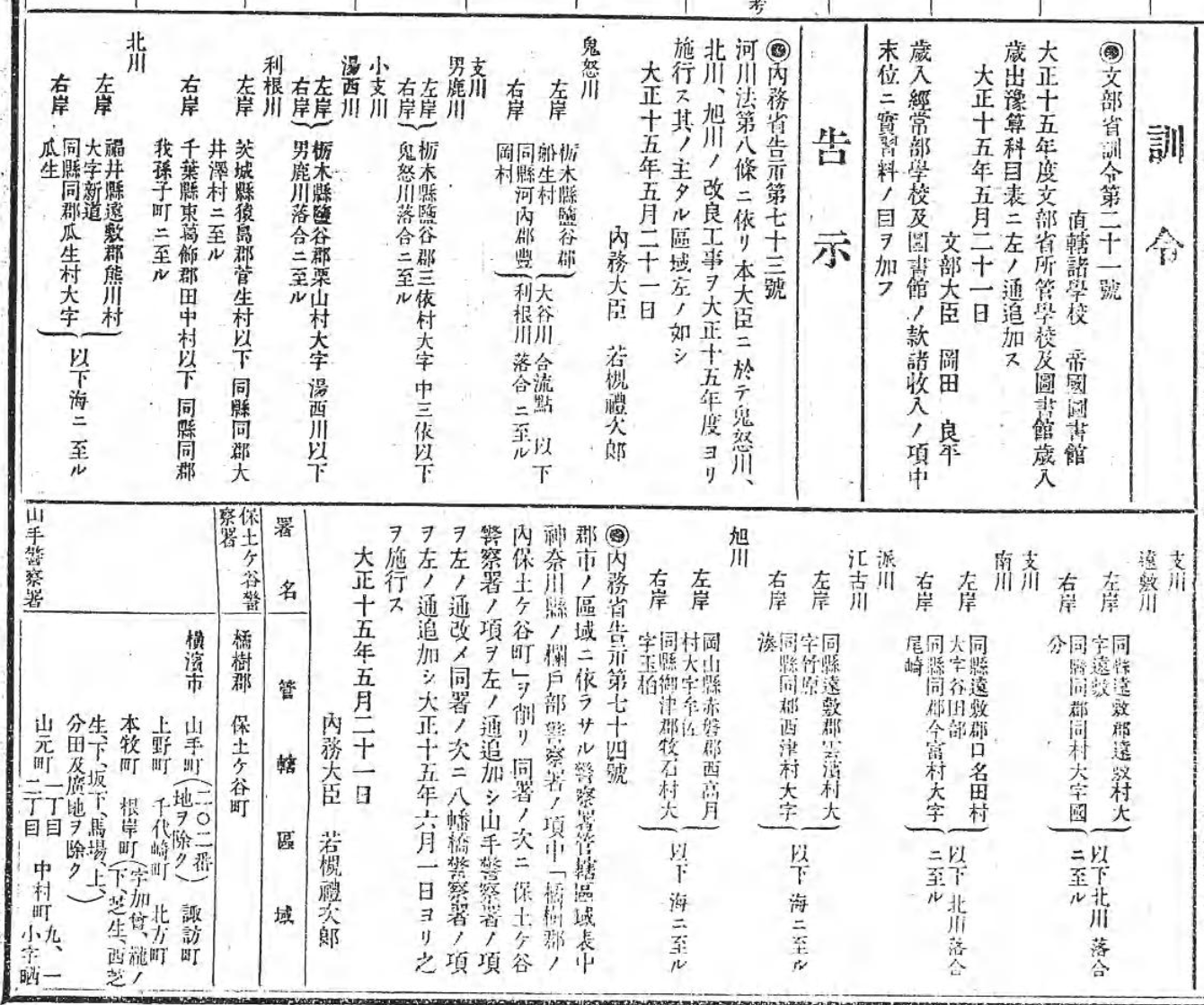

まず、上記1926年の鬼怒川の「直轄施行区域」の指定は、1926年5月21日の内務省告示第73号として告示された、とのことでした。

その本文は、「河川法第8条により本大臣において鬼怒川、北川、旭川の改良工事を大正15年度より施行す。その主たる区域左の如し。内務大臣 若槻禮次郎」です。

そして、鬼怒川については、左岸は栃木県塩谷郡船生村から、右岸は栃木県河内郡豊岡村から大谷川合流点以下利根川落合に至る、と書かれています。

この指定は、1963年2月22日の建設省告示第243号で変更されたそうですが、検索できませんでした。変更内容は、地名の表示だそうです。

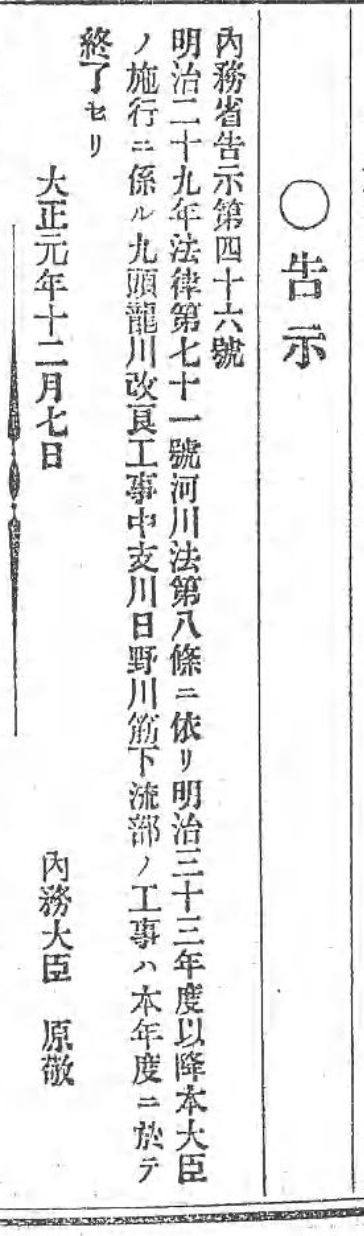

そして、直轄工事が終了すれば、その旨が告示されることになっており、実際、九頭竜川において1912年12月7日の内務省告示第46号で工事の終了が告示された例があるとのことです。

しかし、鬼怒川については「直轄施行区域」の指定については、解除や終了の告示はなされなかったというのです。

したがって、鬼怒川では、国が、1926年以来現在まで、90年以上にわたり改良工事を行ってきているということです。そのための工事事務所や河川事務所が途中で廃止された形跡がないことからも、改良工事事業は継続していたはずです。

ただし、国は、その期間、直轄工事をやってきたということであって、直轄管理をしていたというわけではないところがややこしいところです。例えば、河川区域の指定(旧河川法時代は「認定」)を国がするようになったのは、新河川法施行(1965年)以降のことです。

冒頭で示した「直轄管理に移行した1965年以来」という国の表現は字義的には誤りではありませんが、直轄改良工事まで1965年から始まったわけではないことに注意すべきです。

つまり、鬼怒川の治水安全度を上げるという、鬼怒川の河川管理の最重要部分について、国は、1926年以来現在まで責任と権限を持っているのですから、全面的な直轄管理が1965年から始まったことを理由に、それまでに鬼怒川下流の治水安全度が上がらなかったことについて責任がないかのような態度をとることは許されないはずです。